依托此照片,记者借助AI,“听”到了陈宜禧先生获悉今日江门发展情况后的“欣慰”。

图为陈宜禧玄孙女陈丽娜新发现的陈宜禧肖像照。赵可义 翻拍

陈宜禧孙子陈永常讲述祖父的故事。 赵可义 摄

陈宜禧曾孙女陈小红一家参观陈宜禧纪念广场。受访者供图

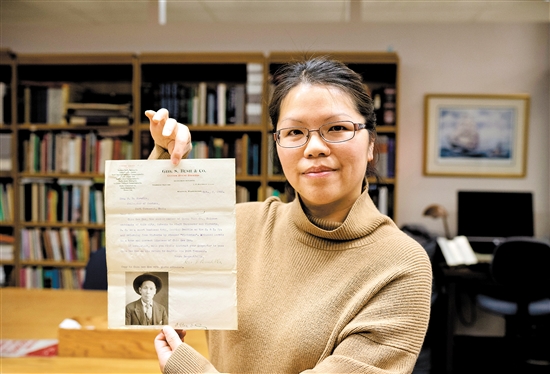

陈宜禧玄孙女陈丽娜在美国国家档案馆找到陈宜禧的一张新照片。受访者供图

扫码看视频

清明时节,陈宜禧的后人从大洋彼岸跨越山海,回到家乡祭祖。他们走过先辈修建的铁路遗址,触摸历史的温度;他们捐赠搜集到的珍贵资料,希望揭开鲜为人知的往事。这不仅是一场家族的祭祖之旅,更是一次精神的溯源与传承。陈宜禧,这位百多年前倡导、主持修建了当时全国最长、侨办民营铁路——新宁铁路的爱国先驱,用铁路连通了家乡与世界,也用信念铸就了跨越时空的侨乡传奇。江门日报记者 赵可义

三代人探访新宁铁路遗址

旅居美国纽约的陈永常是陈宜禧目前唯一健在的孙子,89岁的他身体依然健朗。

从纽约到香港要坐16个小时的飞机,从香港回江门又要一两个小时的车程。虽然远隔重洋,“坐飞机,脚很累”,但陈永常那颗返乡的心异常坚决。

“清明回乡,就是为了纪念亲人,大家都是这样做的啊。”虽然在国外生活了30年,但陈永常认为,回乡祭祖是流淌在血液中的传统,不需任何理由。近两年,他每年清明节都回来祭祖,新冠疫情发生以前也经常回乡,一般是每两三年返回一次。

陈永常是陈宜禧第五子陈健宗的次子,于1936年出生,并在新中国成立前,搬进位于台山市斗山镇美塘村的祖居,他的子女也都出生在这里。陈永常年轻时当过木工,子女移居国外后,他也移居美国。

在陈永常看来,祖父陈宜禧是一位为乡亲谋生路、为国家争尊严的了不起的人物。

“祖父修铁路,不求洋人,只为让家乡交通更便利,乡亲们有工做、有饭吃。”在祖居内讲述祖父事迹时,陈永常语气平缓却充满敬意。为了修建新宁铁路,陈宜禧在香港的针织厂没有继续开办,甚至变卖了美国的一处房产,最终靠华侨捐款和自己的积蓄,成功主持建起了中国人自主修建的第一条侨办民营铁路。

在陈永常看来,祖父陈宜禧还有一颗大爱仁爱之心。“在美国的时候,他为华工争取合法权益,所以当地的华工个个对他好,大家很相信他。”陈永常说。

回到家乡,陈宜禧又建起畅庭书室,让穷人家的孩子也能读书识字。“书室后面还建有厨房,每逢下大雨、打台风,穷人没地方住、没饭吃,他就会煮些饭给他们吃。”陈永常告诉记者。

陈永常听其祖母说过,陈宜禧很重视子女的教育,对子女教育异常严厉,讲规立矩。比如,吃饭时要坐直身子,保持好的坐姿,同时保持安静,不能喧闹,否则就会受到责罚。

今年回乡祭祖,陈永常的3个子女也都跟着回来了,他的小女儿陈小红更是将自己的子女、女婿也带了回来。陈永常带着子女和孙辈,三代人探访了新宁铁路遗址。他们站在北街旧火车站大厅内,感受当时乘客首次坐火车的那份新奇;他们驻足陈宜禧铜像前,认真阅读先辈的故事;他们站在陈宜禧纪念广场的火车头前,想象火车驶过乡间的景象。陈永常希望通过实地走访,让后辈们“感受到祖父的爱国心”。

“祖父修铁路,不是为了名利,而是为了让家乡更好。”陈永常说。他在去先祖坟墓的路上,望着远处的田野,眼中满是眷恋,尽管子女已移居海外,但他仍坚持“只要身体允许,清明时节仍要带后辈回来”。他说:“无论走多远,根在这里。”

后人公开其新发现的陈宜禧肖像照

与陈永常几乎同时回到故土的,还有陈宜禧的另一位后人——其玄孙女陈丽娜。

大学毕业后,陈丽娜旅居加拿大,后在主流英文报纸媒体从事平面广告设计工作,曾做过摄影师、插画师。

旅居海外后,她利用闲暇时间搜集陈宜禧的有关资料,花费巨大精力搜集、编辑了《陈宜禧英文报纸荟萃与研究》,合计700多页。该作品把报道陈宜禧的英文报道进行汇总,并配上中文翻译和自己的研究心得。这本书在一定程度上填补了陈宜禧海外奋斗史的空白。

“高祖父的故事不能只留在家族记忆里,他属于整个侨乡。”陈丽娜将该书捐赠给中国侨都华侨华人博物馆,希望这些资料能帮助专家解开更多不为人知的故事,从而能够给大家展示一个更立体丰满的陈宜禧。她还带来一张从未公开的陈宜禧照片——那是她在美国国家档案馆新发现的陈宜禧肖像照。

照片中,陈宜禧头戴圆帽,身着西装,打着一条领带,目光清澈,神情坚毅。发现这张照片时,陈丽娜“像淘金者发现了金矿一样”。那一刻,陈丽娜泪流满面:“仿佛高祖父就在眼前,与我对话。”

陈丽娜说,高祖父修筑的铁路早已成为历史,但他的精神却从未远去。“陈宜禧在当今时代的现实意义在于他的爱国爱乡的情怀、百折不挠的信念,以及超前的思想理念。”陈丽娜认为,超前的思想理念,不仅体现在其修筑新宁铁路、推动公益埠发展繁荣上,更体现在他关于新城镇的建设理念和对自由港铜鼓埠的开发设想上,体现在铁路与港口联动发展的思路上,这些理念都高度契合现代经济规律。

陈丽娜认为,对铜鼓埠的开发,与当下黄茅海跨海通道、大广海湾等建设不谋而合;高祖父百年前未竟的宏愿,正在新时代的蓝图中逐步实现。

陈宜禧的后人们用脚步丈量铁路遗址,用行动传承信念。他们希望,心中的这条铁路能够将游子心与故土紧密相连。

捎给陈宜禧先生的一段话:

您的铁路和商港梦,正在变为实景图

清明时节,对先贤陈宜禧最好的告慰,便是给他捎去这个信息;您的壮志,今日得酬。

您百余年前为家乡繁荣而筹谋奋斗的铁路和商港梦,一直被侨乡后世所深深铭记与续写,正在一步步变成令人振奋的实景图。

您当年那个梦,超越了时代,今天说起来依然令人心潮澎湃:主持修建当时全国最长的侨办民营铁路——新宁铁路,让台山沿线的水陆交通要点得以串联,实现“通江”;不满足于此,您还筹划“达海”,以铁路向南“激活”对外开放梦,提出一个相当于建立“经济特区”的想法——计划在铜鼓埠一带开设商港,发展工商贸易,振兴地方经济,加速拥抱世界。

可惜此后时局变幻,新宁铁路在抗日战火中损毁,铜鼓商港建设无奈搁置,渐渐因时代的局限一度淡出历史视野。这,无疑是壮志未酬的深深遗憾。

伟大构想需要伟大时代来成就。经过一代代侨乡人的努力,那些遗落的残片,被一点一点拾起,塑造成一个通江达海的新世界,它在热切呼应着您那个充满希冀的历史构想——您最操心的铁路,在侨乡大地重开,如今的江门,轨道交通发达,汇聚了广珠铁路、广珠城际、江湛铁路、南沙港铁路等,未来还将有深江高铁、珠肇高铁、广佛江珠城际等陆续加入,轨道上的大湾区,江门是重要枢纽地;不但如此,江门还形成了以中车广东为龙头的轨道交通产业集群,五邑大地不但驰骋列车,更生产列车。

您最牵挂的商埠,被时代赋予新的内涵:建设粤港澳大湾区是重大国家战略,台山铜鼓所在的大广海湾经济区,承载着打造成为面向港澳和华侨华人的国家新一轮开放合作平台的重要使命。如今,站在铜鼓湾凭栏远眺,黄茅海跨海通道如巨龙卧波,将江门与港澳拉进一小时生活圈,一如1924年至1925年您与海外友人信件来往中对铜鼓商埠的阐释:“The Free Port of Tong Koo”(将是一个自由贸易港),希望以此吸引各国投资,把香港方面的贸易吸引到铜鼓来,成为珠三角新的国际贸易港。

铁路、商港,通江、达海,是您毕生之梦,也是以敢为人先、开放包容为特质的侨乡之梦。我们将继续努力,向您呈现更为壮阔的实景图。(张茂盛)