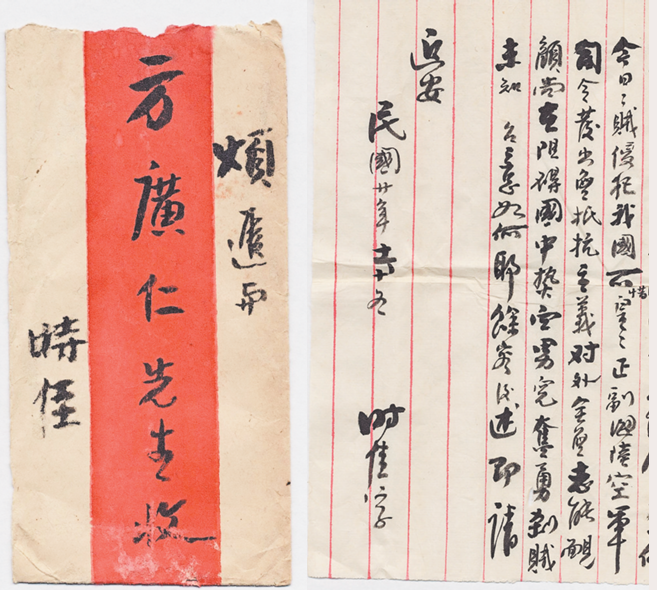

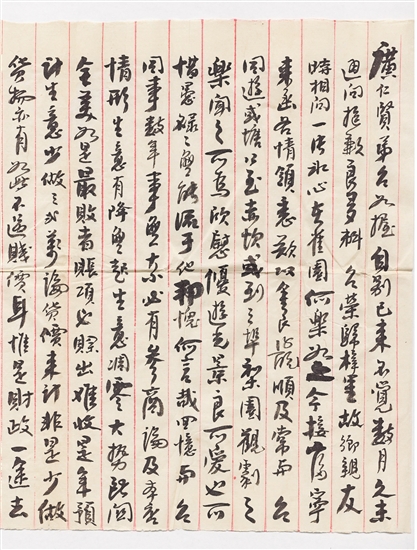

美国华侨方时佳写给方广仁的信的部分内容。

扫码看视频

开栏语今年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,恰逢习近平总书记亲临广东视察,对侨批档案保护研究工作作出重要指示五周年。

广东江门素有“中国侨都”之美誉。百年来,一代代江门籍侨胞远渡重洋,足迹遍布全球145个国家和地区。在民族存亡的抗战岁月里,他们与家乡亲人往来的一封封侨批,不仅是家书,更成为记录抗战历史、承载民族情感的力量见证。

在这一特殊的历史时刻,中共江门市委宣传部联合五邑大学侨乡文化与区域国别研究院及省市媒体,共同推出系列融媒体报道“烽火侨批”。系列报道以入选《世界记忆名录》的“侨批档案”为依托,深入解读抗战时期江门侨胞留下的珍贵侨批,带领读者回顾全民抗战的烽火岁月,感受海外儿女深沉的家国情怀与赤子之心。

统筹:谷江民 潘晓晨 傅健 秦恒

文/图:黎禹君

走进国家图书馆“烽火侨批——从战火中的侨批看华侨赤子心、家国情”主题展览现场,一封封泛黄的侨批静默无声,却承载着烽火岁月的深沉回响。

展柜中,一封1931年11月15日自美国寄往家乡的侨批尤为引人注目。写信者是华侨方时佳,收信人是当时已经回到江门开平的华侨方广仁。纸页虽已泛黄,字迹也显斑驳,但历史的回响依然清晰:“今日日贼侵犯我国,可惜皇皇正副海陆空军司令发出无抵抗主义,对外全无志能。腼颜尚在阻碍国中热血男儿夺勇杀贼……”

这封写于九一八事变后不足两月的越洋家书,映照出海外华侨抗日救亡意识的迅速觉醒。它既是一封私人家信,更是那个风雨飘摇年代中,千万海外华夏儿女共同心声的缩影。

悲愤交加:

民族危亡之际的侨心所系

习近平总书记强调:“我们不仅要研究七七事变后全面抗战8年的历史,而且要注重研究九一八事变后14年抗战的历史,14年要贯通下来统一研究。”这一重要论述,为我们理解华侨抗战史打开更广阔的视野。

九一八事变的炮火,震醒了远在海外的华夏儿女。当国内当局奉行“攘外必先安内”的方针之际,海外华侨已率先奋起,以通电、侨批为檄文,直指不抵抗之弊。

1931年11月15日,事变发生尚不足两月,美国华侨方时佳在致方广仁的信中痛切写道:“奈因国弱无能,屈屈奈何?!今日日贼侵犯我国,可惜皇皇正副海陆空军司令发出无抵抗主义……”字里行间,激荡着对时局的愤懑,更饱含对民族命运的深切忧思。

五邑大学侨乡文化与区域国别研究院院长刘进指出,此信写于九一八事变后极短时间内,是华侨社会对国难作出迅速反应的珍贵见证。彼时正值美国经济大萧条,华侨生计艰难,然而国难当头,他们仍挺身而出。

刘进解读,信中透露出“悲愤交加”的情绪——“悲”在“国弱无能”,痛感国家积贫积弱给海外游子带来的屈辱;“愤”在“无抵抗主义”,斥其束缚国民抗敌之手。这清晰地表明,从抗战伊始,华侨就已清醒认识到不抵抗政策的危害,他们的救亡运动事实上与东北义勇军的局部抗战几乎同步开启。

信中亦提及华侨在海外“不分皂白,尽拉叁佰有奇”的遭遇。这与他们的爱国行动有何关联?

刘进认为,这正是理解华侨爱国情怀深层动力的关键。他们在海外遭受不公待遇(如信中所述华埠搜捕事件),其生存境遇与祖国的国际地位休戚相关。正是基于“有国才有家”的深刻认知,他们从关注自身命运,转向积极投身挽救民族危亡的洪流——其抗日行动,既是爱国,亦是自救。

历史回响:

一纸侨批背后的抗战长卷

一纸信笺,如一滴水珠,折射出海外华侨抗战的壮阔海洋。

刘进分析,这封侨批揭示了两大历史脉络:其一,海外华侨在外遭受磨难,早已萌发振兴中华的宏愿;其二,九一八事变的炮声是海外爱国行动的动员令,促使华侨在抗战初期便作出三重历史贡献。

在舆论层面,华侨成为最早系统批判“不抵抗政策”的群体之一,通过侨刊、通电将呼声传回国内。《中西日报》发表《对日可宣战矣!》的铿锵社论,致公堂等团体更直指南京政府“卖国”之过,这些声音为国内抗日舆论的形成提供了重要支撑。

在组织层面,此时成立的各类“抗日救国后援会”等组织并非临时应急,而是构成了整个抗战期间华侨抗日募捐和宣传活动的核心网络,为后续长达10余年的支援抗战奠定了坚实的组织基础。

在行动层面,募捐支援东北义勇军、抵制日货等实质性援助从战争伊始便已展开。1934年,抗日名将蔡廷锴访美时受到的盛大欢迎,成为华侨社会团结抗战的生动写照——著名侨领司徒美堂亲自协调,致公堂周密安排,纽约码头3000侨众齐聚欢迎,飞机凌空致意,展现出海外华侨抗战意志的高度统一。

全面抗战爆发前,华侨救亡运动具有怎样的历史意义?刘进分析指出,这三个维度共同勾勒出华侨不可替代的历史角色:他们是抗战舆论的先声,在抗战最艰难时期于海外形成强大声援阵线;他们是抗日力量的坚定后盾,让经济援助从战争初期便流向最前线;他们构建了全球华侨抗日统一战线的雏形。

“九一八事变后的迅速动员,为1937年全面抗战爆发后更大规模的、有组织的全球华侨支援网络提供了经验和模式。可以说,华侨的14年抗战史,与祖国的14年抗战史是同频共振的。”刘进强调,他们事实上参与了抗日战争从局部到全面、从民间自发到举国体制的全过程。

展柜中,方时佳那泛黄的侨批静默无言,却承载着跨越山海的历史回响。它早已超越“家书抵万金”的个人牵挂,成为烽火岁月中海外赤子与祖国命运与共的家国见证。

“抗战胜利”“最后胜利必属于我”——展览中这些反复浮现的话语,凝聚着几代华侨不曾动摇的信念,串联起一部贯穿14年抗战的家国史诗。它们不仅是口号,更是支撑千万里外赤子之心的精神支柱。

如今,当我们凝视这些泛黄的纸页,墨迹虽淡,历史的回音却愈发清晰。正如中国传媒大学五邑籍学生张子瑶在参观侨批后所感:“这一封封跨洋家书,早已超越简单的汇款凭证,成为信念与希望的载体。”