| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

|

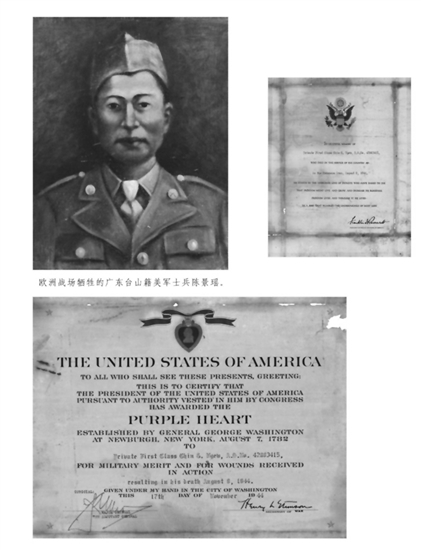

在美国,陈景瑶、黄锦绍等因出色战功受嘉奖;在澳大利亚,阮来、刘国保奔赴世界各地作战;在菲律宾,余志坚与其他爱国华侨成立中华民族武装自卫会菲律宾分会,并组织建立“菲律宾华侨救国义勇队”……在世界反法西斯战争中,五邑籍华侨华人在海外英勇参战,为战争胜利作出了积极贡献。

“在第二次世界大战中,特别是珍珠港事件发生后,五邑籍华侨华人同居住国人民一道,积极投入反法西斯战争的行列,奋起保卫‘第二故乡’,为世界反法西斯战争的胜利作出了贡献,赢得了居住国政府和人民的尊敬,加深了与居住国人民的友谊。”中国华侨历史学会副会长、五邑大学广东侨乡文化研究院教授张国雄向记者介绍了有关情况。

策划:谷江民 谢敏 统筹:傅健 王鼎强 王平强

撰文:傅健 林育辉 黄胜 冯浩然

图源:《丰碑:华侨华人与世界反法西斯战争》、中国侨都华侨华人博物馆、台山市博物馆等

在美国,英勇作战的他们受到嘉奖

1941年12月8日(夏威夷时间12月7日),日本空军对美国设在太平洋夏威夷群岛珍珠港的海空军基地发动突然袭击,美国太平洋舰队遭毁灭性打击。次日,美国正式对日本宣战,太平洋战争爆发。此后,美国政府征召华人入伍。一时间,美国各大城市唐人街出现了华侨华人送子报名参军的热潮,其中就有不少五邑籍子弟的身影。据美国征兵总局统计,二战期间,在美国陆军服役的华侨华人超过1.3万人,占美国华侨华人总数的17%,是美国各族裔参军人数比例最高的族裔之一。

台山籍华侨黄文湘,二战时先加入美国陆军部队,后编入美国第一〇一及第八十二空降师,赴欧洲战场作战。

台山籍华侨骆荣硕,二战时随美军赴欧洲战场,加入巴顿将军的装甲师同德军作战,并参加欧美盟军诺曼底登陆战。

台山籍华侨余伯利,二战时参加美国空军对德作战,战后成为飞行机械师。

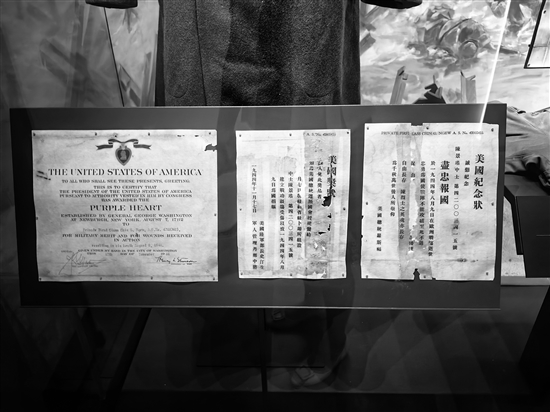

黄锦绍,祖籍开平,生于美国加州,二战时加入美国空军,被派往欧洲战场,担任B17型轰炸机领航员,在欧洲上空飞行30次,战绩卓著,被颁授“飞行十字勋章”、4枚空军奖章、两张总统褒扬状。

祖籍台山的法兰西斯·林,生在夏威夷。他应征入伍,被编入陆军第34师,获上尉军衔。1944年10月20日,法兰西斯·林被派到菲律宾战场,在进攻Leyte的红海滩时,身先士卒,在敌军重炮轰击下,多次以自身引开敌人火力,掩护部下前进,后被日军炮弹击中光荣牺牲,时年仅27岁。时隔56年后的10月22日,美国追封法兰西斯·林为“二战英雄”,并授予最高荣誉勋章。

此外,很多没有参军参战的五邑籍华人,在军工厂努力为前线生产军用物资,为反法西斯战争的胜利贡献了自己的力量。在所有这些华侨华人的后勤服务中,五邑籍华侨华人都是主力军。

在加拿大,高氏兄妹四人报名参军

在加拿大,五邑籍华侨华人一直占侨胞总数的大多数。二战期间,他们踊跃参军参战。据统计,有500多名在加拿大出生或入加拿大籍的华人在二战期间应征入伍,他们被派往欧亚各个战场服务。

祖籍台山的马国冠在二战期间入伍。他隶属第一三九旅,曾先后在英国、印度、锡兰(今斯里兰卡)等地从事敌后情报收集工作。

祖籍恩平的郑天华,二战时在加拿大西南太平洋陆军情报组服役,任组长,曾任英军特别教练,为英国空降部队训练伞兵。其兄弟郑天保、郑天荣也参加了二战。兄弟3人共赴反法西斯战场,在加拿大被传为佳话。

新会籍沙堆那伏村人高福宇、高福庆、高福源、高彼得兄妹4人,在二战时争相报名同赴战场,感人肺腑。

在澳大利亚,阮来成为该国航空史上有名的英雄

二战期间,在澳大利亚的五邑籍华侨华人,冲破澳大利亚“白澳政策”的藩篱,积极报名从军,为世界反法西斯战争胜利贡献力量,其中阮来兄妹较为突出。

阮来,祖籍新会,有“澳洲华裔第一位飞行家、航空教练及空军优秀指挥官”之美誉。他在1935年经考试成为航空教练,1939年受命担任澳大利亚皇家空军教练。1942年,阮来被派往新几内亚作战。半年时间里,他多次同美军飞行员联合驾驶重型轰炸机重创日军,出色完成战斗任务。返回澳大利亚后,他被编入第二十四中队,执行轰炸敌军任务,后升调至悉尼第一战区空军总部,任飞行管制专员。1943年,他升任飞行中队指挥官,被派驻新几内亚高胡空军基地,负责保卫澳大利亚。1944年,他受命组织两个机动飞行大队,驻守在他拉根及拉布,并随队参战,直至战争胜利后复员。阮来服役期间,共培训了800多名航空人才,为澳大利亚空军建设作出了卓著贡献,是该国航空史上一位名声显赫的英雄人物。

1945年1月,澳大利亚政府发文嘉奖阮来,指出:“空军中队指挥官阮来,率队在1944年驻守西北地区,其使命是保护来往于汉岛至达尔文船舶的安全,并捍卫高胡空军基地。在烈日下、风雨中,他驾驶单引擎战机作长程飞行,巡逻广阔海域,实属艰苦。指挥官阮来,领导有方,恪尽职守,令同僚振奋,斗志昂扬。特此奖励!”

值得一提的是,阮来共有8个兄弟姐妹,其中6人在二战期间参军,在澳大利亚被传为美谈。阮来的弟弟勃特是空军中尉,因作战伤残;弟弟依迈、高符理及阿历参加陆军,在新几内亚前线作战;小妹燕达在新几内亚婆罗洲陆军医院工作。

除阮来兄妹外,祖籍台山的刘国保更是随舰队向日本本土发起攻击。刘国保是著名侨领刘光福之子,1917年生于澳大利亚悉尼。1942年2月,刘国保弃商从军,随“尼山号”战舰到过地中海、南非、锡兰等地;后调任“尼泊尔号”战舰高级文官,加入英国东方舰队,协助英、印联军登陆作战,并被任命为舰长秘书,平时协助舰长处理文书事务,战时负责记录战斗事务,是舰长的得力助手。二战结束前,刘国保随舰队挺进太平洋,同美军会合,向日本本土发起攻击,为打败日本法西斯作出了贡献。

同时,澳大利亚许多华侨华人还加入了后勤运输队。他们在太平洋战场为盟军服务。他们的壮举,让澳大利亚华侨华人赢得了当地人的尊重。

在印度尼西亚,“孤胆英雄”黄一飞炸石油厂

在印度尼西亚,流传着“孤胆英雄”黄一飞炸石油厂的故事。

黄一飞,祖籍广东新会县杜阮镇(今江门市蓬江区杜阮镇),印尼爱国华侨。为了谋生,年轻时的黄一飞被“卖猪仔”到南洋。一名新会籍侨胞出于乡情,为他赎身并介绍他到石油厂打工。黄一飞一心为工人谋求福利,被推举为工会副主席。

抗日战争爆发后,黄一飞的父母死于战乱;大弟黄铁曾参加地下抗日游击队,在一次战斗中负伤被捕,受到酷刑拷打,被日军装进麻袋沉入江底而牺牲;二弟黄铁孙在新加坡当工人,参加抗日队伍,不幸被日军逮捕,因送到泰国北部修筑“死亡之路”而惨死。黄一飞面对一连串的沉痛消息,发誓要与日军抵抗到底。

在日军未抵达印尼巨港前,为了不让日军得到可利用的战略物资,黄一飞召集工会成员研究,决定首先炸掉巨港最大的勿拉柔石油厂,不让敌人得到一滴石油。他还郑重提出,由他一人操办即可,不要连累众人。

于是,在日军登陆的前夜,黄一飞孤身一人潜入厂区,先破坏了厂里的消防系统。全厂断水后,他用全身的力气拧紧向天空喷射火焰的油气管道。火焰熄灭后,他随即引爆爆炸装置。之后,他飞奔向河边,纵身跳入河中,潜入水底,急游向彼岸。石油厂“轰隆”巨响,被炸得稀巴烂,原油冲天四散,炽热的火团满天滚动,连河面也成为一片火海。黄一飞刚爬上对岸,火团就烧近他身边。他飞奔向预定的树林中换衣服,骑上预先放置的自行车,急驶向安全的地方。他的英勇事迹在当地广泛传开,人们都尊敬地称呼他为气盖河山的“孤胆英雄”。

爆破石油厂的那一夜,黄一飞摸索到天亮才抵达山芭的工人安置区。此后,为避开日军的搜捕,他隐姓埋名,和当地土著生活劳动在山野之中。

日本投降后,黄一飞回到巨港油区,和爱国侨领一起,协助华侨恢复家园,从事生产。同时,黄一飞在巨港协助当局接管石油厂,团结各族技工,千方百计修复机器,恢复生产。1984年,黄一飞受邀回到中国观光,参加国庆大典。79岁的黄一飞站在天安门观礼台上,看见彩旗招展,老泪纵横,表示仍然要为祖国作贡献。

广东华侨历史学会常务理事、江门市华侨历史学会副会长黄柏军表示,在巨港沦陷前夕,为了不让日军得到战略物资,黄一飞舍生忘死,亲手炸毁了勿拉柔石油厂,其精神和忠肝义胆,堪称东南亚爱国华侨的典范。

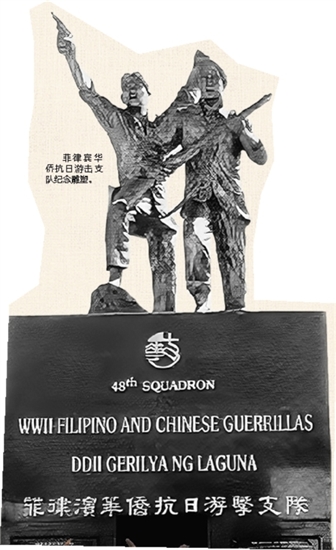

在菲律宾,余志坚参与创建华侨抗日游击支队

在菲律宾,台山籍侨胞余志坚组织菲律宾“华支”抗日的事迹广泛流传。

余志坚,原名余汉慈,又名蔡建华,1919年出生于广东台山,年幼时赴菲律宾当学徒。

1937年,卢沟桥事变爆发,激发起海外广大华侨的爱国之心。沈尔七、余志坚等菲律宾爱国华侨成立了中华民族武装自卫会菲律宾分会,并组织建立“菲律宾华侨救国义勇队”,决定挑选沈尔七、余志坚等28人回国抗日。

1938年1月,余志坚等一行人踏上回国抗战之路,历经艰辛,到达福建龙岩,进入中国共产党领导的闽西革命根据地,加入邓子恢、张鼎丞等指挥的新四军第二支队。

之后,他们一行更名为“菲律宾华侨回国随军服务团”。在新四军的领导下,余志坚充分领会游击战的精髓,并光荣加入中国共产党。

太平洋战争爆发前夕,余志坚回到菲律宾,组织抗战力量。1942年5月,余志坚与曾参加过新四军的王汉杰(又名黄杰)一起创建了菲律宾华侨抗日游击支队(简称“华支”),并取新四军的“4”和八路军的“8”作为支队番号,正式编为菲律宾人民抗日军第48支队,王汉杰任队长,余志坚任政治教导员。

在建军过程中,余志坚严格按照八路军和新四军的建军思想,做好政治工作,增强了队伍的组织性和纪律性。在菲律宾抗战期间,余志坚与队员们同甘共苦、浴血奋战,充分发挥自身特长,走到哪里都能与当地百姓打成一片,人们都很喜欢他、信任他。

从1942年5月至1945年8月日本投降,“华支”转战菲律宾吕宋、南吕宋等地区,跨越多个省份,共作战260多次,给敌人以沉重打击。在漫长的战斗过程中,“华支”也从成立初期的52人发展至人数最多时的700余人。“华支”与菲律宾人民并肩作战,为菲律宾人民抗日战争的胜利作出了重大贡献。

抗战胜利后,余志坚回到祖国参加社会主义建设,曾从事侨务工作。晚年与梁上苑合著《华侨抗日支队》,记录下“华支”的战斗岁月。

为纪念华侨华人对居住国民族独立战争和世界反法西斯战争做出的卓越贡献,世界多地为牺牲的华侨华人英雄建立了纪念碑,昭示后人铭刻于心。菲律宾马尼拉市1979年落成了“菲律宾华侨抗日烈士纪念碑”、永久缅怀抗日武装牺牲的烈士。在美国纽约唐人街口则伫立着“华裔军人忠烈坊”。

在反法西斯战争中,华侨华人为了捍卫人类正义,维护世界和平,表现出勇于牺牲的英勇精神,为反法西斯战争取得胜利作出了不可磨灭的贡献,赢得了世界各国人民的尊重。1943年,美国政府废除了实行61年之久的排华法案;1947年,加拿大废除排华法案,并公布了公民法。

浴血诺曼底的台山英雄

在台山市华侨文化博物馆内,一件浅绿色的二战军装静静陈列于展柜之中,它属于台山籍二战老兵黄君裕——一位参与诺曼底登陆战的战士。据台山市华侨历史文化协会副会长陈庆伟透露,目前确认有数十位华侨华人参与诺曼底战役,其中至少4人来自台山,其中就包括黄君裕和陈炳沛。

黄君裕:最早登上奥马哈海滩的战士之一

黄君裕祖籍台山大江水楼潮庆村。1938年,15岁的他移民美国波士顿,1943年参军,为美国陆军第一军团侦察兵。1944年6月6日凌晨,诺曼底登陆战打响。作为先头部队的一员,黄君裕是最早登上奥马哈海滩的战士之一。

“登陆时,隐藏在碉堡中的德军并没有开枪向我们扫射。”黄君裕生前回忆道,德军不想在盟军的大部队登陆前过早暴露目标。第一波小范围攻击结束后,在其后续部队登陆时,德军的机枪声频繁响起,密集扫射,使盟军遭受重创。

混乱中,黄君裕负责带队向其中一个火力猛烈的堡垒发起进攻。火力加强班正面进攻的同时,他率领部队迂回到堡垒后方进攻。不幸的是,和他一同并肩作战的部队,187人就只剩他一人存活了下来。

后来,黄君裕转战法国、比利时、卢森堡、德国,立下赫赫战功,还创下单枪匹马俘虏18个德军的传奇功勋。作为侦察兵,黄君裕总是站在队伍最前方,细心侦察路况,并率领部队不断前进。在后来接受媒体采访时,黄君裕依旧慷慨激昂:“德军有十几个人,我只有一个人,我就一手抓着手榴弹,拔掉了保险栓,一放手就会爆炸,与他们同归于尽。我不怕死,我是一个勇敢的中国人!”

2009年,黄君裕收到第112届美国国会联邦参议员约翰·克里寄来的信,随信一起寄来的有9枚勋章,其中包括美国最高军队荣誉勋章——紫心勋章、铜星勋章。前后采访过黄君裕30多次的资深媒体人李强评价道,正是为中国人争光的决心和“不怕死”的精神,为黄君裕赢得了生还的机会和不朽的荣誉。

二战后,黄君裕曾迎来一段安闲时光。1947年,黄君裕再次踏上回家的路,并在台山结婚,后又携妻回到美国,在马萨诸塞州养育了5个孩子。黄君裕一直心系家乡,他牵头组织侨胞、乡贤捐建了长约1.5公里、宽约5米的海潮大道。该道路成为了当时村民们出行的主要道路。

2020年,黄君裕在美国去世,其子黄兆英将父亲的二战军装等一批遗物捐给台山市博物馆,让它们在侨乡大地继续诉说五邑籍华侨华人为世界反法西斯战争胜利作出的卓越贡献。2025年7月,黄君裕的这套军装被借展到中国人民抗日战争纪念馆展出。

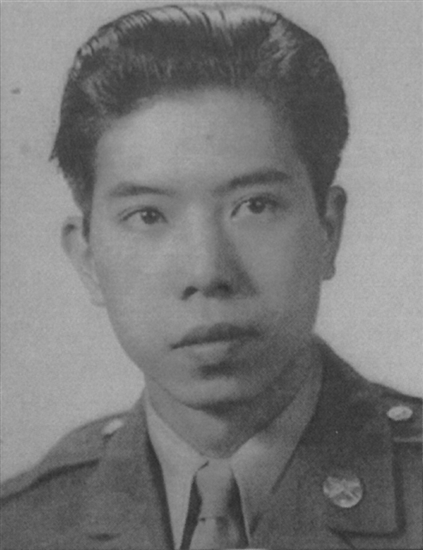

陈炳沛:空降诺曼底的“空中勇士”

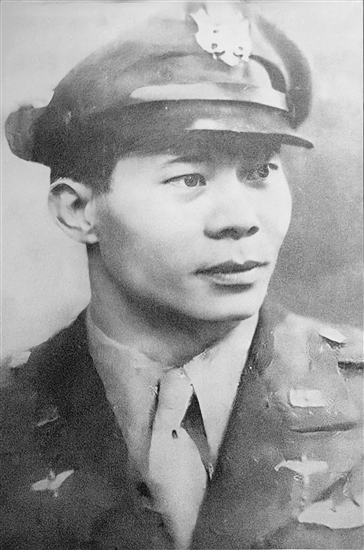

在台山市白沙镇冲泮村委会镇江村,一间青砖瓦房的厅堂里,悬挂着一张泛黄的军人照片,照片中身着美军制服的青年面容已模糊不清,但左臂的“呼啸山鹰”臂章依然清晰——这位名为陈炳沛的华侨士兵,在二战欧洲战场谱写了壮烈的英雄篇章。

据美国国家档案馆记录,1944年6月6日凌晨,隶属第一〇一空降师第三二七滑翔机步兵团的陈炳沛随6000余名伞兵空降诺曼底。这支被称作“尖刀部队”的精锐,在敌后展开破坏行动,为后续登陆部队开辟通道。电影《拯救大兵瑞恩》与美剧《兄弟连》均以该部队为原型,而陈炳沛正是这群“空中勇士”中的一员。

1944年9月,已转战荷兰的陈炳沛参与“市场花园行动”。在这场人类史上最大规模的空降战役中,盟军试图夺取莱茵河桥梁,以直捣德国本土。9月23日,年仅20岁的陈炳沛在激烈战斗中重伤牺牲,其遗体安葬于美国加州金门国家公墓。

陈炳沛的侄孙陈宝良回忆,战后美国政府曾委托国民政府向其在台山的家人送达抚恤金、勋章等遗物,并在冲泮村建衣冠冢。陈宝良感慨:“叔公的一生虽短暂,却用热血捍卫了人类和平。他的故事不仅是家族的骄傲,更是全体华侨华人爱国精神的象征。”2020年,陈炳沛的继子陈润卓将其照片捐给了台山市博物馆。

相关链接

台山市博物馆:继续加大对“出国兵”的研究力度

“二战期间,像黄君裕这样毅然参军的在美华侨华人青年达2万多人,他们为了支援祖国抗战和世界反法西斯战争作出了卓越贡献。”台山市博物馆馆长陈明信介绍,这些散落在世界各地的侨乡儿女的英勇事迹和为世界和平作出的积极贡献值得年轻一代铭记。

近年来,台山市博物馆加大对“出国兵”(在国外参军的庞大群体被台山本地称作“出国兵”)研究力度,在社会热心人士的积极牵线下,收到了不少“出国兵”后人捐赠的物品。比如,黄兆英先生捐赠黄君裕的二战军装;陈润卓先生捐赠的陈炳沛烈士相片;翁伟文先生和翁雪瑜女士捐赠的“二战美国海军翁振和穿过的军装”等。这些捐赠物不仅丰富了台山市博物馆的馆藏,也为后人提供了更为直观、生动的历史见证。

“近年来,台山市博物馆持续深化对‘出国兵’群体的研究。他们不仅是有关历史的重要见证,也是连接中国与世界的一道特殊纽带,通过分享他们的故事,让更多公众了解中华民族坚韧不屈的精神,进一步认识到中国历史与世界文明进程的紧密关联。”陈明信说。

人物故事

卢发喜:在诺曼底登陆战中击落德机1架

卢发喜(1910-1944),恩平东成六斗田村人,8岁时随父亲赴美国檀香山读书,15岁时与堂兄卢传铭在美国加州汽车学校学习机械修理等,后在洛杉矶西方航空学校学习飞行。

二战爆发后,卢发喜在美国应征入伍,被编入太平洋舰队航空队。1941年12月,他驾机迎击偷袭美国珍珠港的日机,击落击伤各一架,荣立战功,晋升为少尉。1942年6月,他参加美国中途岛对日作战,再立战功,晋升为中尉。1944年6月,他参加法国诺曼底登陆战,击落德机1架,在掩护友机脱险时不幸中弹牺牲。

李月英:执行运送战斗机任务时牺牲

李月英(1912-1944),祖籍台山,1912年8月24日出生在美国波特兰市。1932年,她考入波特兰航空学校。其后,李月英顺利完成飞行培训并取得了飞行员资格。

太平洋战争爆发后,李月英加入美国女子航空勤务飞行队(Women Airforce Service Pilots),被分配到密歇根州的第三航空输送大队。其任务是将新生产的战斗机开到港口,送往欧洲战场和太平洋战场。到1944年11月,李月英和其他6名女飞行员一共成功运送了超过5000架战斗机,这些战机的投入使用为战胜法西斯提供了重要支持。

1944年11月23日,李月英执行运送P-63“眼镜王蛇”战斗机去蒙大拿州的任务。在机场落地时,一架正要降落的战斗机因电台故障,听不到塔台指挥,撞上了李月英的飞机,结果两机坠毁。李月英身受重伤,经抢救无效,两天后在医院身亡,年仅32岁。

朱美娇:执行培训飞行员和运输任务

朱美娇(1923-2013),祖籍台山。小时候,她最喜欢的一件事就是周日与家人到美国奥克兰机场看飞机起飞降落。她希望自己有朝一日能在天上翱翔,飞越海洋和大漠。

太平洋战争爆发后,朱美娇从加州大学伯克利分校辍学,加入美国女子航空勤务飞行队(Women Airforce Service Pilots)。飞行队的训练相当艰苦,朱美娇学会了跳伞、低飞、紧急降落和投递运输等技术。二战期间,朱美娇和她的女伙伴们虽不被允许上前线,但执行了培训飞行员和运输任务。战争结束后,她回到学校读书,后来成为了一名物理学家。

刘如基:足迹遍布欧洲非洲多个战场

祖籍台山的刘如基生于美国,在欧洲和非洲战场上度过了4年出生入死的军旅生涯,用热血和汗水书写了不平凡的篇章。

1941年7月,刘如基入伍,当时欧战已开始,他先接受了几个月的炮兵训练。珍珠港事件后,他随美军远赴英国,在艾森豪威尔将军的指挥下投身战斗。随后,他转战非洲突尼斯,与有着“沙漠之狐”之称的纳粹德国将领隆美尔的军队展开激战,在干燥缺水的恶劣环境中坚守阵地。

此后,刘如基的足迹遍布欧洲、非洲多个战场。他随盟军攻入意大利的西西里和罗马,又转战法国和德国,三渡莱茵河,为反法西斯战争的胜利立下了汗马功劳。

参考文献:

1.《五邑华侨华人史》,梅伟强、张国雄主编,广东高等教育出版社。

2.《丰碑:华侨华人与世界反法西斯战争》,中国侨乡文化研究中心、中国华侨华人研究所编,中国华侨出版社。